- Eine Krebserkrankung der Speiseröhre ist ein belastender Einschnitt im Leben, der mit Veränderungen und Herausforderungen verbunden ist.

- Gerade der Ernährung kommt eine große Bedeutung zu: Der Tumor kann das Schlucken von Nahrung erschweren und Schmerzen beim Essen verursachen. Und auch die Behandlung trägt oft dazu bei, dass sich die Ernährungssituation erst einmal verschlechtert.

- Viele Betroffene und auch ihre Angehörigen fragen sich im Lauf der Erkrankung, was sie selbst tun können, um die Genesung zu unterstützen.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Ernährung

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

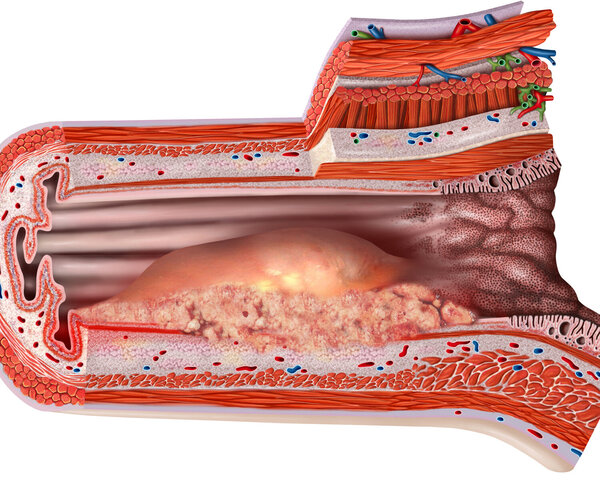

Gerade bei Speiseröhrenkrebs kommt der Ernährung eine große Bedeutung zu: Der Tumor kann das Schlucken von Nahrung erschweren und Schmerzen beim Essen verursachen. Und auch die Behandlung trägt häufig dazu bei, dass sich die Ernährungssituation Betroffener verschlechtert. Viele haben bereits vor der Diagnose deutlich an Körpergewicht verloren und durch die Therapie weiter abgenommen.

Ernährung vor der Behandlung

Bereits vor der Behandlung müssen betroffene Patienten oft erst einmal an Gewicht zulegen, um ausreichend auf die belastende Therapie vorbereitet zu sein. Wenn die Schluckbeschwerden zu Mangelernährung führen, kann es schon vor der Behandlung notwendig sein, auf eine Ernährungstherapie in Form von kalorienreichen Flüssigkeiten oder Brei umzustellen.

Ernährung nach der Behandlung

Zum Weiterlesen

Nach der Behandlung können Patientinnen und Patienten mit Speiseröhrenkrebs in den meisten Krankenhäusern eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Sie kann aber auch während der Rehabilitation und Nachsorge erfolgen. Ziel der Ernährungsberatung ist es, möglichst viel über ausgewogene Nahrungszusammensetzung und Verträglichkeiten zu lernen, um langfristig das Körpergewicht wieder zu steigern.

Belastende Symptome

Zum Weiterlesen

Viele Krebspatienten fürchten sich vor den Nebenwirkungen der Therapie. Sorgen machen ihnen auch mögliche Langzeitfolgen, die sowohl die Behandlung wie auch die Erkrankung selbst nach sich ziehen können. Doch Schmerzen, Erschöpfung, Probleme mit Haut oder Haaren, eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Übelkeit oder Lymphödeme lassen sich behandeln. Viele weitere Nebenwirkungen der Krebstherapie können heute durch entsprechende Vorbereitung und Unterstützung aufgefangen oder ganz vermieden werden.

Sport und Bewegung

Bild: © pershinghks, Thinkstock

Den allermeisten Krebsbetroffenen tut eine angemessene Bewegung besser als Schonung. Natürlich sollten sie sich direkt nach einer Operation oder während einer Chemotherapie etwas schonen. Doch Studien zeigen, dass vorsichtige und angepasste Bewegung schon während einer Behandlung guttut, die Lebensqualität verbessert und auch gegen einige Nebenwirkungen hilft.

Partnerschaft, Familie, Freunde, Arbeitsplatz

Nur die wenigsten Menschen machen eine Krebserkrankung ganz mit sich alleine aus. Partner und gegebenenfalls Kinder sind eine wichtige Stütze, leiden aber auch mit. Weiter entfernte Familienangehörige, Freunde oder zumindest Bekannte erfahren früher oder später, dass man krank ist. Auch am Arbeitsplatz kann die Erkrankung zum Thema werden, wenn man länger fehlt oder nach der Rückkehr nicht gleich voll wieder einsteigt.

Ansprechpartner finden

Niemand muss die Erkrankung ganz alleine bewältigen. Hilfestellung gibt es auch bei der Krankheitsverarbeitung. Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus oder einer onkologischen Praxis in Behandlung sind, können sich dort erkundigen, ob es ein spezielles Gesprächsangebot für Krebserkrankte gibt.

Auch in Rehabilitationseinrichtungen, Krebsberatungsstellen und psychotherapeutischen Praxen finden Betroffene Unterstützung durch qualifizierte, erfahrene Fachleute. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen und Fachärzte helfen bei der Bewältigung des Erlebten und bei den kommenden Herausforderungen:

Krebsberatungsstellen

Der Krebsinformationsdienst bietet ein trägerunabhängiges Verzeichnis der regionalen psychosozialen Krebsberatungsstellen, die in aller Regel kostenfrei Patientinnen und Patienten sowie Angehörige beraten:

Spezialisierte psychotherapeutische Praxen

Der Krebsinformationsdienst bietet ein deutschlandweites Verzeichnis von psychoonkologischen Praxen, die psychotherapeutisch arbeiten:

Krebsselbsthilfe

Erfahrungen, die andere Menschen mit der gleichen Erkrankung gemacht haben, können ganz individuell und doch sehr wertvoll sein: In der Krebsselbsthilfe kann man sich Information und praktische Tipps holen, aber auch Austausch, Zuspruch und Trost:

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Hinweis: Dieser Text wurde anhand der neuen medizinischen Leitlinie vollständig auf seine Aktualität überprüft. Da der Inhalt dem Stand dieser Leitlinie entspricht, wurden keine fachlichen Änderungen vorgenommen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Patientenleitlinie

Verständliche Informationen zu Speiseröhrenkrebs finden Patienten, Angehörige und alle Interessierten in der Patientenleitlinie des Leitlinienprogramms Onkologie.

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome des Ösophagus, Langversion 4.0, Dezember 2023, AWMF Registernummer: 021-023OL (abgerufen am: 27.01.2025)

Für die Versorgung Betroffener ebenfalls relevant sind die S3-Leitlinie Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, sowie gegebenenfalls die S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung.