- Nach der Krebsbehandlung im engeren Sinn schließen sich für viele Patienten mit Speiseröhrenkrebs die Nachsorge und Rehabilitation an.

- Die Nachsorge dient dazu, einen Rückfall frühzeitig zu erkennen, eine ausreichende Ernährung sicherzustellen, Funktionsstörungen zu erfassen, die die Lebensqualität beeinflussen, und bei Bedarf psychische Unterstützung in Betracht zu ziehen.

- Zur "Reha" gehören nicht nur medizinische Leistungen: auch für den Wiedereinstieg in den Beruf sind Angebote vorgesehen.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

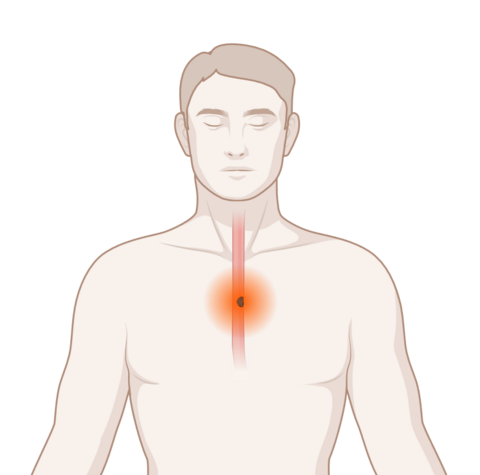

Die Nachsorge bei Speiseröhrenkrebs

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Die meisten Betroffenen mit Speiseröhrenkrebs müssen nach der Behandlung weiterhin regelmäßig Arzt- oder Kliniktermine wahrnehmen. Ziel der Nachsorge ist es

- den allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen,

- Krankheitsrückfälle frühzeitig zu erkennen und

- etwas gegen Krankheits- oder Therapiefolgen zu unternehmen.

Bei Speiseröhrenkrebs ist prinzipiell eine symptomorientierte oder eine strukturierte Nachsorge möglich. Bei der symptomorientierten Nachsorge gehen die Betroffenen nur zum Arzt, wenn neue Symptome auftreten. Die strukturierte Nachsorge besteht dagegen aus regelmäßig stattfindenden Terminen, bei denen festgelegte Untersuchungen stattfinden.

Mittlerweile empfehlen Fachleute in den meisten Fällen eine strukturierte Nachsorge: Manchmal können Ärztinnen und Ärzte durch die zusätzlichen Untersuchungen einen Rückfall früher erkennen. Aktuell gibt es allerdings keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass eine strukturierte Nachsorge die Prognose für Betroffene verbessert.

Wo findet die Nachsorge statt? Für die Nachsorge kommen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte infrage oder die Ambulanz des Krankenhauses, in dem die Behandlung bisher stattgefunden hat. Wer tatsächlich zuständig ist, sollten Betroffene bereits gegen Ende der eigentlichen Behandlung klären.

Sie haben Beschwerden?

Warten Sie nicht bis zum nächsten Nachsorgetermin – gehen Sie lieber gleich zum Arzt.

Wie oft findet die Nachsorge statt? Aktuell haben Fachleute noch keine Erfahrungswerte, in welchem Abstand die Termine für die strukturierte Nachsorge idealerweise stattfinden sollten. Daher orientieren sie sich an der Vorgehensweise bei Magenkrebs:

- Alle 6 Monate Nachsorgeuntersuchungen in den ersten 2 Jahren.

- Jährliche Nachsorge-Termine für weitere 3 Jahre.

- Häufigkeit und Umfang der Nachsorge passen Ärztinnen und Ärzte auch individuell an die gesundheitliche Situation der Betroffenen an.

Wichtig zu wissen

Nach der endoskopischen Entfernung des Tumors ist es wichtig, die Speiseröhre regelmäßig auf Veränderungen zu kontrollieren. Die erste Kontroll-Endoskopie findet daher meist schon nach 3 Monaten statt.

Wie läuft die Nachsorge ab?

Beim Nachsorgetermin erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt nach dem persönlichen Gesundheitszustand: Sind Beschwerden seit dem Abschluss der Therapie aufgetreten? Wie entwickelt sich das Körpergewicht? Besonders nach einer Operation an der Speiseröhre kann die veränderte Ernährungssituation noch längere Zeit Schwierigkeiten bereiten.

Gut zu wissen

Eine Ernährungsberatung kann ebenfalls Teil der Nachsorge sein. Sie hilft, das Essverhalten an die neue Situation anzupassen.

Weitere Bestandteile des Nachsorgetermins können eine körperliche Untersuchung sowie gegebenenfalls Blut-, Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen sein. Auch eine Spiegelung der Speiseröhre und eine Computertomographie (CT) können bei Speiseröhrenkrebs zur Nachsorge gehören. Bei der strukturierten Nachsorge führen die Ärztinnen und Ärzte sie sogar bei jedem Nachsorge-Termin durch.

Welche Untersuchungen im Einzelfall sinnvoll sind, hängt stark von der individuellen Situation ab. Im Gespräch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten lässt sich klären, welche Kontrollen wann notwendig sind.

Seelische Belastung und soziale Probleme ansprechen: Neben dem körperlichen Befinden sollte man beim Nachsorgetermin auch seelische Beschwerden ansprechen. Die betreuenden Ärztinnen und Ärzte können bei der Suche nach einer Psychotherapiepraxis oder einer Beratungsstelle helfen, die auf die Unterstützung von Krebsbetroffenen spezialisiert ist.

Auch Probleme im Alltag, in der Familie oder gegebenenfalls im Beruf sollte man ansprechen. Denn auch zu sozialrechtlichen und beruflichen Fragen gibt es Ansprechpartner, die konkrete Hilfe vermitteln oder Lösungsansätze aufzeigen können.

Zum Weiterlesen

Ärzte und Kliniken finden:

Rehabilitation bei Speiseröhrenkrebs

Eine Krebserkrankung kann sehr belastend sein. Die meisten Menschen mit Speiseröhrenkrebs benötigen auch nach der eigentlichen Therapie Zeit, um wieder gesund zu werden und in den normalen Alltag zurückzukehren.

Für Krebsbetroffene gibt es daher die Möglichkeit einer gezielten Rehabilitation. Die Reha dient dazu, Krankheits- und Therapiefolgen vorzubeugen oder zu mindern. Für Berufstätige gehört auch die Rückkehr in den Beruf zu den Zielen.

Die Notwendigkeit einer "Reha" bescheinigen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Sie helfen bei der Antragstellung. Auch die Krankenkassen sind Ansprechpartner. Wer ambulant oder stationär in einer Klinik behandelt wird, erhält Informationen und ganz praktische Hilfe von den Kliniksozialdiensten.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Patientenleitlinie

Verständliche Informationen zu Speiseröhrenkrebs finden Patienten, Angehörige und alle Interessierten in der Patientenleitlinie des Leitlinienprogramms Onkologie, im Internet.

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome des Ösophagus, Langversion 4.0, Dezember 2023, AWMF Registernummer: 021-023OL (abgerufen am: 27.01.2025)

Für die Versorgung Betroffener ebenfalls relevant sind die S3-Leitlinie Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, sowie gegebenenfalls die S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung.