- Während oder nach der Krebsbehandlung schließen sich für Betroffene mit einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) Nachsorgeuntersuchungen sowie bei Bedarf Rehabilitationsmaßnahmen an.

- Die Nachsorge dient dazu, einen Rückfall, aber auch Folgen der Behandlung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln: Ärzte stimmen die Untersuchungen bei Patientinnen und Patienten mit einer CLL auf die persönliche Erkrankungssituation ab.

- Zur "Reha" gehören nicht nur medizinische Leistungen: Auch für die Rückkehr in den Alltag gibt es Angebote.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Rehabilitation bei einer CLL

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Eine chronische lymphatische Leukämie (CLL) und ihre Behandlung kann mit belastenden Symptomen, Nebenwirkungen oder Spätfolgen verbunden sein. Das kann zu Einschränkungen führen, die mit einer Rehabilitation gezielt angegangen werden können, beispielsweise:

- Schlafstörungen

- Muskelschwäche

- psychische Belastung

- Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche (Fatigue)

Die medizinische "Reha" dient dazu, Krankheits- und Therapiefolgen vorzubeugen, zu mindern oder den Umgang mit ihnen zu erlernen. Für Berufstätige gehört auch die Rückkehr in den Beruf zu den Zielen.

- Wer Anspruch auf eine Reha hat, wie man eine Reha beantragt und wer dabei unterstützt, erfahren Sie im Text Rehabilitation nach Krebs.

Mögliche Reha-Maßnahmen bei einer CLL

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Patientinnen und Patienten können sich bei ihren behandelnden Ärzten über Reha-Möglichkeiten informieren. Prinzipiell orientiert sich das Programm der medizinischen Reha an der persönlichen Krankheitsgeschichte und den vorliegenden Einschränkungen. Daher ist es sinnvoll, für die Rehabilitation eine Einrichtung zu wählen, die Erfahrung mit CLL-Patientinnen und -Patienten hat.

Beispiele für Reha-Maßnahmen, die infrage kommen:

- Bewegungstherapie

- Erlernen von Entspannungstechniken

- Sozialberatung

- Schulungen zum Umgang mit der Krankheit

- Ernährungsberatung

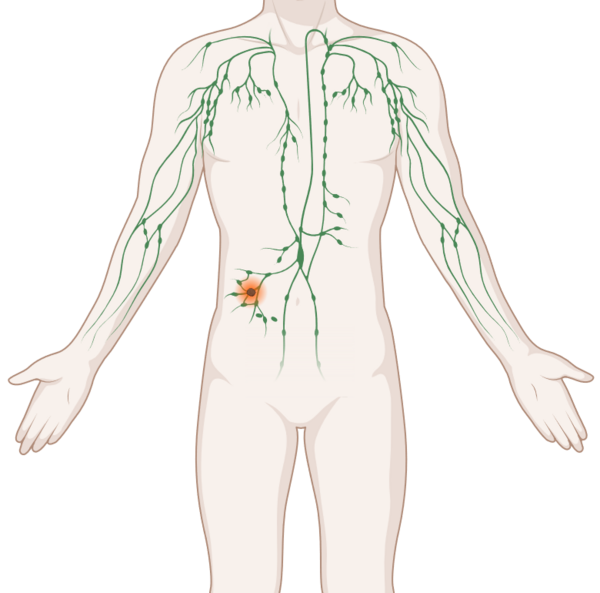

Nachsorge und Verlaufskontrollen bei einer CLL

Wichtig zu wissen

Oft brauchen Patientinnen und Patienten mit einer chronischen lymphatischen Leukämie noch keine Behandlung. Dann finden strenggenommen auch keine Nachsorgetermine statt, sondern regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Mehr zum Ablauf finden Sie im Text Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie.

Für die meisten Betroffenen schließen sich an eine Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) weitere regelmäßige Arzt- oder Kliniktermine an. Fachleute sprechen von Nachsorge oder Verlaufskontrollen – je nachdem, ob die Behandlung als abgeschlossen gilt oder Patientinnen und Patienten dauerhaft zielgerichtete Medikamente einnehmen.

Ziel der Nachsorge ist es,

- Krankheitsrückfälle oder ein Fortschreiten der Erkrankung frühzeitig zu erkennen,

- den allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen und

- etwas gegen Nebenwirkungen und Folgen der Krankheit oder Therapie zu unternehmen.

Individuelle Situation ist ausschlaggebend: Welche Untersuchungen bei Patientinnen und Patienten nach einer ersten Behandlung der CLL erforderlich sind und wie häufig diese erfolgen sollen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Wie ausgebreitet ist die CLL-Erkrankung bei Diagnosestellung?

- Wie hoch wird das Rückfallrisiko der CLL eingeschätzt?

- Welche Behandlung gegen die CLL haben Betroffene erhalten und wie hat die Erkrankung auf die Therapie angesprochen?

- Welche Nebenwirkungen hat eine Patientin oder ein Patient?

- Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin und welche zusätzlichen Begleiterkrankungen liegen vor?

Sie haben Beschwerden?

Warten Sie nicht bis zum nächsten Nachsorgetermin – gehen Sie besser gleich zum Arzt.

Ablauf: Abhängig von der Erkrankungssituation und der Behandlung findet eine Nachsorge alle 3 bis 6 Monate statt. Wenn mehr Betreuung erforderlich ist, können die Zeitabstände auch kürzer sein. Da die CLL mit den herkömmlichen Therapien bisher nicht dauerhaft heilbar ist, erhalten die Betroffenen die Nachsorge lebenslang.

Wird die Patientin oder der Patient im Rahmen einer klinischen Studie behandelt, gibt es in der Regel genaue Vorgaben für den Nachsorgeplan.

Hier findet die Nachsorge statt: Infrage kommen niedergelassene Ärzte oder die Ambulanz des Krankenhauses, in dem man bisher behandelt wurde. Patientinnen und Patienten sollten bereits unter der eigentlichen Behandlung klären, wo die Nachsorge stattfindet.

Welche Untersuchungen sind Teil der Nachsorge oder Verlaufskontrollen?

Bild: © Alexander Raths, Shutterstock

Mit verschiedenen Untersuchungen können Fachärztinnen oder Fachärzte einen möglichen Rückfall oder ein Fortschreiten der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) erkennen:

- Anamnese: Die Betroffenen werden regelmäßig zu ihrem Gesundheitszustand befragt.

- körperliche Untersuchung: Lymphknoten, Milz und Leber werden abgetastet.

- Blutkontrollen: Es wird Blut abgenommen und ein großes Blutbild und Differentialblutbild gemacht sowie Leber- und Nierenwerte und Immunglobuline (Antikörper) untersucht.

Bildgebende Verfahren nur bei Bedarf: Dazu gehört etwa eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums zur Kontrolle von Leber, Milz und Lymphknoten im Bauchraum. Andere bildgebende Verfahren, wie etwa ein Kernspin (MRT) oder eine Computertomographie (CT), kommen nur in besonderen Situationen zum Einsatz. Im Gespräch mit den behandelnden Ärzten lässt sich klären, welche Kontrolluntersuchungen in welchen Abständen notwendig sind.

Risiko für Zweitkrebs minimieren: CLL-Patientinnen und -Patienten haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko, weitere Tumorerkrankungen zu entwickeln. Fachleute empfehlen Betroffenen deshalb,

- die angebotenen, altersentsprechenden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen. Einen Überblick über die Untersuchungen finden Sie im Text Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung.

- sich regelmäßig zur Hautkrebsfrüherkennung vorzustellen und auch regelmäßig die Haut selbst zu untersuchen.

- insgesamt auf einen gesunden Lebensstil zu achten.

Weitere Informationen zu Zweitkrebserkrankungen nach einer CLL finden Sie im Text Leben mit einer chronischen lymphatischen Leukämie.

Seelische Belastung und soziale Probleme ansprechen: Neben dem körperlichen Befinden können Patientinnen und Patienten beim Nachsorgetermin auch seelische Beschwerden ansprechen. Die Situation, mit einer nicht heilbaren Erkrankung konfrontiert zu werden, kann für viele Menschen sehr belastend sein.

- Anlaufstellen wie Krebsberatungsstellen oder Psychotherapeuten mit onkologischem Schwerpunkt sind auf die Unterstützung von Krebspatientinnen und Krebspatienten spezialisiert.

- Auch Probleme im Alltag, in der Familie oder gegebenenfalls im Beruf können Sie ansprechen. Denn auch zu sozialrechtlichen und beruflichen Fragen gibt es Ansprechpartner, die konkrete Hilfe vermitteln oder Lösungsansätze aufzeigen können.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge für Patient*innen mit einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL), Langversion 2.0, 2024, AWMF Registernummer: 018-032OL (Stand 12/2024, abgerufen am 27.05.2025).

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO): Onkopedia-Leitlinie für Chronische Lymphatische Leukämie (CLL). Stand 09/2024, abgerufen am 27.05.2025.

Fachgesellschaften

Im Kompetenznetz Maligne Lymphome (KML) haben sich die führenden Forschergruppen und Versorgungseinrichtungen zusammengeschlossen, die in Deutschland im Bereich der malignen Lymphome tätig sind. Das Kompetenznetz Maligne Lymphome ist Ansprechpartner für Ärzte und Patienten.

Innerhalb des KML ist die Deutsche CLL Studiengruppe (DCLLSG) mit Sitz in der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln Ansprechpartner für Fragen zur Diagnostik und Therapie der CLL sowie für die Planung und Durchführung von klinischen Studien. Die DCLLSG hat auch eine eigene Homepage mit Informationen über die Erkrankung und aktuelle Studien.

Fachartikel (Auswahl)

Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, Ghia P, Niemann CU, Kater AP, Gregor M, Cymbalista F, Buske C, Hillmen P, Hallek M, Mey U; ESMO Guidelines Committee. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021 Jan;32(1):23-33. doi: 10.1016/j.annonc.2020.09.019.