- Der bedeutendste Risikofaktor für fast alle Hautkrebsarten ist die ultraviolette (UV) Strahlung. Auch schwache UV-Strahlen, die nicht sofort zu einem Sonnenbrand führen, schädigen die Haut langfristig.

- Weitere Risiken für weißen Hautkrebs (Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom) und/oder schwarzen Hautkrebs (Melanom) sind beispielsweise ein heller Hauttyp, ungewöhnlich aussehende Muttermale oder eine erbliche Veranlagung. Im Gegensatz zur UV-Strahlung lassen sich diese Hautkrebsrisiken aber nicht vermeiden.

- Was können Sie tun oder beachten, um Ihr persönliches Hautkrebsrisiko zu senken? Der folgende Text gibt Antworten auf diese Frage.

Hautkrebs vorbeugen: UV-Schutz

Ausführlichere Informationen zum Krebsrisiko durch UV-Strahlung und zu geeigneten UV-Schutzmaßnahmen finden Sie in unserem Text Vor UV-Strahlung schützen – Hautkrebs vorbeugen.

Hautkrebsrisiko: Überblick

Niemand kann vorhersagen, ob jemand im Laufe des Lebens an Hautkrebs erkranken wird oder nicht. Es sind aber einige Faktoren bekannt, die das Erkrankungsrisiko für Hautkrebs beeinflussen können.

- Manche Risiken sind vermeidbar oder es gibt Möglichkeiten, sich vor ihnen zu schützen. Andere Faktoren dagegen lassen sich nicht vermeiden. Dennoch ist es wichtig, sie zu kennen. Es hilft, das eigene Hautkrebsrisiko einschätzen zu können.

- Einige dieser Risikofaktoren spielen sowohl für die Entstehung von weißem als auch von schwarzem Hautkrebs eine Rolle. Andere Faktoren sind spezifischer. Sie gelten für weißen oder für schwarzen Hautkrebs.

Bild: Icons: © Freepik; Grafik: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Wie hoch ist mein Risiko für Hautkrebs? Wer sich diese Frage stellt, kann sich auch ärztlichen Rat einholen. Geeignete Ansprechpersonen sind Hautärztinnen und Hautärzte.

Risikofaktoren für weißen und schwarzen Hautkrebs

Folgende Faktoren erhöhen das Risiko für weißen Hautkrebs (Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom) und für schwarzen Hautkrebs (Melanom).

- Ultraviolette (UV)-Strahlung: Die UV-Strahlung der Sonne und künstlicher Quellen ist der wichtigste Risikofaktor für fast alle Hautkrebsarten. Wer sich vor Hautkrebs schützen möchte, sollte daher auf einen ausreichenden UV-Schutz achten.

- Individueller Hauttyp: Der eigene Hauttyp bestimmt, wie empfindlich die Haut auf die krebserregende Wirkung der UV-Strahlung reagiert. Der Hauttyp ist genetisch festgelegt. Er lässt sich also nicht ändern.

- Alter: Je älter ein Mensch wird, desto mehr UV-Strahlen hat sein Körper abbekommen. Die Wahrscheinlichkeit von UV-bedingten Hautschäden, die langfristig zu Hautkrebs führen können, nimmt daher mit den Lebensjahren zu.

- Hautkrebs in der eigenen Krankheitsgeschichte: Hatte jemand bereits eine Hautkrebserkrankung in der Vergangenheit? Dann ist das Risiko höher, erneut an dieser Tumorart zu erkranken.

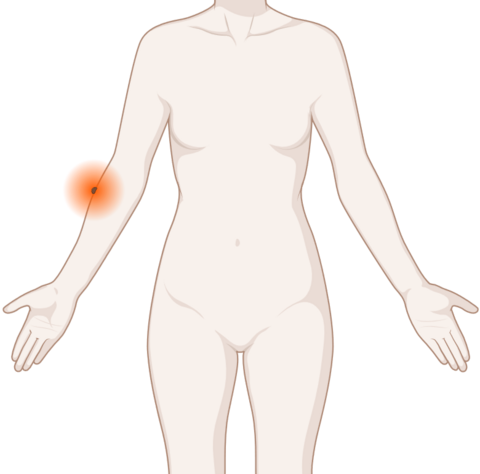

- Narben und chronisch-entzündliche Hautveränderungen: Auch Narben, chronische Wunden oder Entzündungen können in einzelnen Situationen langfristig die Entstehung von Hautkrebs an diesen Hautstellen begünstigen.

Risikofaktoren für weißen Hautkrebs

Folgende Faktoren erhöhen das Risiko für weißen Hautkrebs. Das gilt sowohl für das Basalzellkarzinom (Basaliom), als auch das Plattenepithelkarzinom.

- Geschwächtes Immunsystem: Ein unterdrücktes oder stark geschwächtes Immunsystem erhöht das Risiko, an weißen Hautkrebs zu erkranken. Dazu kann es zum Beispiel durch Medikamente nach einer Organtransplantation oder bei bestimmten Erkrankungen, wie einer AIDS-Erkrankung durch Infektion mit HIV kommen.

- Langjährige Belastung mit bestimmten Schadstoffen: Wer über Jahre hinweg Schadstoffen, wie Arsen, Tabak, Teer oder teerähnlichen Substanzen ausgesetzt war, hat ein erhöhtes Risiko, an weißem Hautkrebs zu erkranken. Dieses Risiko ist in der Regel berufsbedingt.

- Strahlenschäden der Haut: Hochenergetische Strahlen können die Haut so schädigen, dass das langfristig die Entstehung von weißem Hautkrebs begünstigt. Dies ist beispielsweise bei der Strahlentherapie möglich. Auch die berufliche Belastung mit ionisierender Strahlung oder radioaktivem Material erhöht das Risiko für weißen Hautkrebs.

Krebsrisiko "Aktinische Keratose"

Wie hoch das Krebsrisiko bei aktinischer Keratose ist, hängt vermutlich davon ab, wie viele aktinische Keratosen vorliegen, ob sie behandelt werden und ob die Person ein geschwächtes Immunsystem hat.

Bestimmte Medikamente – Ein Risikofaktor für das Plattenepithelkarzinom: Das Blutdruckmittel Hydrochlorothiazid erhöht das Risiko für das Plattenepithelkarzinom. Dieser Wirkstoff ist von der internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) als “sicher krebserregend” eingestuft worden.

Krebsvorstufen – Ein Risikofaktor für das Plattenepithelkarzinom: Im Gegensatz zu einem Basalzellkarzinom, kann sich das Plattenepithelkarzinom aus einer Krebsvorstufe entwickeln. Krebsvorstufen sind daher ein wichtiger Risikofaktor für diese Art des weißen Hautkrebses. Bekannte Vorstufen sind

- Aktinische Keratose

- Cheilitis actinica (aktinische Keratose der Lippe)

- Morbus Bowen

Wie hoch genau die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich aus einer Krebsvorstufe Hautkrebs bildet, ist unklar.

Diskutierter Risikofaktor für das Plattenepithelkarzinom: Humane Papillomviren (HPV) sind dafür bekannt, dass sie Krebs verursachen können. Es gibt wissenschaftliche Hinweise, dass diese Viren auch Plattenepithelkarzinome der Haut verursachen können. Das ist jedoch nicht eindeutig belegt.

Risikofaktoren für schwarzen Hautkrebs (Melanom)

Folgende Faktoren erhöhen nachweislich das Risiko für schwarzen Hautkrebs.

- Erworbene oder angeborene Pigmentflecken: Muttermale stehen in engem Zusammenhang mit dem Risiko für ein Melanom. Denn schwarzer Hautkrebs entsteht, wenn sich Muttermale bösartig verändern. Einige Arten von Pigmentflecken haben ein besonders hohes Melanomrisiko.

- Melanome in der Familiengeschichte: Es ist nachgewiesen, dass das Risiko für das Melanom auch vererbbar ist. 10 von 100 Melanom-Erkrankungen sind erblich bedingt. Die Betroffenen erkranken dann meist deutlich früher als bei nicht-familiärem Hautkrebs.

Hauptrisikofaktor: UV-Strahlung

Bild: © sumroeng chinnapan, Shutterstock

UV-Strahlung ist der wichtigste Risikofaktor für Hautkrebs. Das gilt sowohl für die UV-Strahlen des Sonnenlichts als auch für die UV-Strahlen künstlicher Quellen, wie beispielsweise Solarien oder bestimmter technischer und medizinischer Geräte.

Warum ein hohes Krebsrisiko für die Haut? UV-Strahlung ist nachweislich krebserregend. Da die Haut die äußerste Schicht des Körpers bildet, sind Hautzellen der UV-Strahlung stärker ausgesetzt als andere Zellen des Körpers. Die Haut ist daher im Vergleich zu anderen Organen besonders anfällig für das UV-bedingte Krebsrisiko.

Sonnenbrand vermeiden

Wer sich zu viel oder zu intensiver UV-Strahlung aussetzt, erleidet schnell spürbare Schäden an der Haut. In der Regel handelt es sich dabei um Sonnenbrand: Die Haut rötet sich zunächst, schwillt dann an und juckt oder schmerzt. Diese körperlichen Beschwerden klingen meist bereits nach ein paar Tagen wieder ab.

Doch Vorsicht: Häufige Sonnenbrände erhöhen deutlich das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Das gilt vor allem für den schwarzen Hautkrebs (Melanom).

Der Grund: Ein Sonnenbrand verschwindet zwar nach einigen Tagen oberflächlich von der Haut – die Zellen an der betroffenen Hautstelle sind aber durch die extreme UV-Belastung nachhaltig geschädigt. Langfristig begünstigen diese Art von Schäden die Entstehung von Hautkrebs.

Fachleute empfehlen daher, Sonnenbrände zu vermeiden. Daran sollte man nicht nur im Urlaub denken. Auch im gewohnten Alltag sollte man sich möglichst wenig, intensiver Sonnenstrahlung aussetzen.

- Weitere Empfehlungen zum UV-Schutz lesen Sie im unterem Abschnitt “Sich vor Hautkrebs schützen: Vorbeugung und Früherkennung”.

Sonnenbrand im Kindesalter

Bei jungen Menschen auf ausreichenden UV-Schutz zu achten, ist besonders wichtig: Die Haut von Kindern ist besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Wer als Kind oder in der Jugend (vor dem 15. Lebensjahr) mehrfach schwere Sonnenbrände hatte, hat ein besonders hohes Risiko, dass später schwarzer Hautkrebs (Melanom) entsteht.

UV-Belastung nimmt im Leben zu

Auch schwache UV-Strahlen, die nicht sofort Hautbeschwerden verursachen, begünstigen die spätere Entstehung von Hautkrebs. Die krebserregende Wirkung der UV-Strahlung ist unabhängig von ihrer Intensität.

Das bedeutet: Je länger sich eine Person im Laufe ihres Lebens der UV-Strahlung ungeschützt aussetzt, umso höher steigt ist ihr Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken.

Jede UV-Belastung so gering wie möglich halten: Deshalb empfehlen Fachleute auch bei schwacher UV-Strahlung einen zusätzlichen Schutz. So lässt sich das persönliche Risiko für Hautkrebs senken. Besonders Personen, die sich viel im Freien aufhalten, sollten auf einen ausreichenden UV-Schutz achten – zum Beispiel

- bei ihren Freizeitgewohnheiten: Wer viel Sport im Freien macht oder anderen regelmäßigen Outdoor-Aktivitäten nachgeht, ist grundsätzlich mehr UV-Strahlung ausgesetzt.

- in ihrem beruflichen Arbeitsumfeld: Etwa ein Drittel der UV-Strahlung, die Menschen im Leben trifft, ergibt sich aus ihrem Berufsalltag. Mehr dazu im Abschnitt “UV-Belastung am Arbeitsplatz”.

Auf Solarien verzichten

Wer ins Solarium geht, setzt sich zusätzlicher UV-Strahlung aus. Dadurch erhöht sich das Hautkrebsrisiko. Studien zeigen, dass vor allem Sonnenstudio-Besuche vor dem 30. Lebensjahr stark mit einer späteren Erkrankung an schwarzem Hautkrebs zusammenhängen.

UV-Belastung am Arbeitsplatz

Bild: © PIRO, Pixabay

Es gibt berufliche Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten zwangsläufig einer hohen UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt sind. Dazu gehören Arbeiten wie

- Bau- und Straßenarbeiten,

- Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft,

- Dachdecken oder

- Bergführen.

Diese Berufsgruppen tragen im Vergleich zu anderen ein erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Experten haben inzwischen für einzelne Berufsgruppen zusammengefasst, wie hoch die UV-Belastung durch die Sonne in der Regel ist. Eine Grafik dazu findet sich bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Hautkrebs als Berufskrankheit: Wer viel im Freien arbeitet, kann sich deshalb Hautkrebs als Berufskrankheit anerkennen lassen. Das gilt aber nur für eine Art des weißen Hautkrebses, das Plattenepithelkarzinom und seine Vorstufen (bekannt sind vor allem die aktinische Keratose und der Morbus Bowen). Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die betroffene Hautstelle über viele Jahre berufsbedingt direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt war. Die UV-Belastung in der Freizeit oder der persönliche Hauttyp spielen keine Rolle.

Zum Weiterlesen

Umfangreichere Informationen zum Krebsrisiko durch UV-Strahlung und zu geeigneten UV-Schutzmaßnahmen finden Sie in unserem Text Vor UV-Strahlung schützen – Hautkrebs vorbeugen.

Den eigenen Hauttyp beachten

Gut zu wissen

Der eigene Hauttyp ist beim UV-Schutz wichtig.

Der persönliche Hauttyp beeinflusst das Risiko für weißen und für schwarzen Hautkrebs (Melanom). Er hängt mit dem Hautkrebsrisiko durch UV-Strahlung zusammen.

Anhand des Hauttyps lässt sich grob abschätzen, wie empfindlich die Haut eines Menschen auf UV-Strahlung reagiert – und damit auf ihre krebserregende Wirkung. Den eigenen Hauttyp beim Sonnenschutz zu berücksichtigen ist daher sehr wichtig, um das persönliche Hautkrebsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Wichtig zu wissen

Die Haut von Kindern reagiert grundsätzlich äußerst empfindlich auf UV-Strahlung. Das ist unabhängig von ihrem Hauttyp.

Fachleute unterscheiden 6 verschiedene Hauttypen (Hauttyp I bis VI) – je nachdem wie dunkel oder hell die Haut, Haare und Augen erscheinen.

Für das Hautkrebsrisiko gilt:

- Je niedriger der Hauttyp, desto sensibler ist die Person gegenüber der schädlichen Wirkung der UV-Strahlung.

- Deshalb haben vor allem Menschen mit dem Hauttyp I und II ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs. Menschen mit diesen Hauttypen haben helle Haut, in der Regel mit hellblonden oder roten Haaren und blaue oder graue Augen.

Die 6 Hauttypen im Überblick

Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube.

Wichtig zu wissen

Der Hauttyp ist genetisch festgelegt. Wer im Sommer braun wird, verändert dadurch nicht seinen Hauttyp.

Welchen Hauttyp habe ich? Das lässt sich unter anderem anhand der Farbe der Haare, Augen und der Haut ermitteln. Beim Bundesamt für Strahlenschutz können Menschen ihren persönlichen Hauttyp selbst testen und grob eingrenzen. Letztlich kann aber nur eine Hautärztin oder ein Hautarzt den Hauttyp zuverlässig bestimmen.

Eigenschutzzeit: Ab wann Sonnenbrand?

Wie schnell bekommt man einen Sonnenbrand? Diese Zeit lässt sich anhand des eigenen Hauttyps grob abschätzen. Fachleute bezeichnen die Zeit, bis ein Mensch ohne zusätzlichen UV-Schutz einen Sonnenbrand erleidet, als Eigenschutzzeit der Haut. Die Eigenschutzzeit beim Sonnenschutz zu berücksichtigen hilft, Sonnenbrände und andere UV-Schäden der Haut zu vermeiden.

Fachleute empfehlen: Schon deutlich vor Ablauf der Eigenschutzzeit sollten sich Menschen vor der Sonne zu schützen. Denn UV-Strahlen schädigen die Haut bereits vor einem sichtbaren Sonnenbrand und erhöhen das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken.

Die folgende Tabelle fasst die geschätzte Eigenschutzzeit für die verschiedenen Hauttypen zusammen. Die angegebenen Zeiten können sich jedoch deutlich verkürzen, wenn die Sonnenstrahlung besonders stark ist:

| Hauttyp | Eigenschutzzeit (Zeit bis Sonnenbrand) |

|---|---|

| I | Ca. 10 min |

| II | Ca. 20 min |

| III | Ca. 30 min |

| IV | Ca. 45 min |

| V | Ca. 60 min |

| VI | Ca. 90 min |

Haukrebsrisiko nicht unterschätzen: Selbst bei einem Hauttyp VI kann UV-Strahlung, wenn auch deutlich seltener, Sonnenbrände und andere Schäden verursachen. Das gilt auch bei gebräunter Haut: Die Bräunung deutet zwar darauf hin, dass die Haut an die Sonne gewöhnt ist. Das bietet aber keinen ausreichenden Schutz vor UV-bedingten Langzeitschäden, wie Hautkrebs.

Welche Haut ist besonders empfindlich?

- Hauttyp I und II: Menschen mit diesen Hauttypen haben helle Haut, in der Regel mit hellblonde oder rote Haaren und blaue oder graue Augen.

- Haut bei "Photosensibilisierung": Manche Medikamente und Naturprodukte steigern die Lichtempfindlichkeit der Haut. Sie wirken "photosensibilisierend" – Das heißt, die Haut reagiert dann ungewöhnlich stark auf Sonneneinstrahlung, wie bei einer allergischen Reaktion. Eine Liste mit häufig vorkommenden, photosensibilisierenden Substanzen finden Sie beim Bundesamt für Strahlenschutz. Auch einige Medikamente zur Chemotherapie und zielgerichteten Therapie gehören dazu.

- Haut von Kindern: Sie ist wesentlich empfindlicher als die Haut Erwachsener. Sie ist sehr dünn, kann nicht ausreichend bräunen und bildet noch keine schützende Hornhaut. Kinder bekommen aus diesen Gründen besonders schnell einen Sonnenbrand.

- Haut bei bestimmten erblichen Hauterkrankungen: Menschen mit Albinismus, Basalzellkarzinom-Syndrom (Gorlin-Goltz-Syndrom), Xeroderma pigmentosum (Mondscheinkrankheit) tragen ein höheres Risiko für weißen Hautkrebs. Weitere Informationen dazu sind beim Online-Portal für Krebsprädispositionen zu finden.

Zum Weiterlesen

Ausführlichere Informationen zum Krebsrisiko durch UV-Strahlung und zu geeigneten UV-Schutzmaßnahmen finden Sie in unserem Text Vor UV-Strahlung schützen – Hautkrebs vorbeugen.

Pigmentflecken: Wie gefährlich sind Muttermale oder Leberflecken?

Was sind eigentlich Muttermale?

Muttermale sind eine Art von Pigmentflecken. Das sind gutartige Fehlbildungen der Haut. Verantwortlich für die Bildung eines Muttermals sind Zellen in der Haut, die für die Hautfarbe verantwortlich sind. Sie heißen Melanozyten.

Muttermale können an jeder Hautstelle vorkommen. Sie können angeboren sein oder während des Lebens unter Einwirkung von UV-Strahlen neu entstehen.

Schwarzer Hautkrebs (Melanom) geht von veränderten Muttermalen aus. Sie sind auch als Leberflecken bekannt. Sie erscheinen als dunkle, runde oder regelmäßig geformte Stellen unterschiedlicher Größe auf der Haut. Sie heben sich deutlich von der übrigen Haut ab.

Zum Weiterlesen

Welche Anzeichen eines Muttermals auf ein Melanom hindeuten können, erfahren Sie im Text Symptome von Hautkrebs: Warnzeichen erkennen.

Muttermale und UV-Strahlung: Wenn Muttermale zu viel oder zu intensiver UV-Strahlung ausgesetzt sind, können sie sich bösartig verändern. Das zeigt sich bereits in einem frühen Krankheitsstadium durch bestimmte sichtbare Veränderungen der Muttermale.

Welche Muttermale erhöhen das Krebsrisiko?

Nicht jedes Muttermal erhöht gleichermaßen das Risiko für ein Melanom. Ein erhöhtes Risiko für schwarzen Hautkrebs ist wissenschaftlich nachgewiesen für:

- Anzahl neu erworbener Muttermale: Je mehr Muttermale ein Mensch im Laufe des Lebens entwickelt, desto höher ist sein Melanom-Risiko. Wichtig ist, dass Menschen sich darin unterscheiden, wie viele oder wie schnell sie Pigmentflecke unter Sonneneinstrahlung entwickeln. Das ist genetisch festgelegt.

- Angeborene große Muttermale (ab 20 cm): Wenn angeborene Muttermale 20 bis 40 cm oder sogar größer sind, besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich daraus ein schwarzer Hautkrebs entwickelt. Ab einer Größe von 40 cm bezeichnen Fachleute diese auch als sogenannte Riesennävi.

- Ungewöhnliche Muttermale: Es gibt Muttermale, die bereits auffällig aussehen, aber kein Hautkrebs sind. Fachleute bezeichnen sie als atypische oder dysplastische Nävi. Sie kommen bei etwa 5 von 100 Personen vor. Sie können in Familien gehäuft vorkommen. Hautärztinnen und Hautärzte können gutartige atypische Muttermale von bösartigen Melanom unterscheiden.

Bei Kindern besonders drauf achten

Verschiedene Studien konnten einen besonders starken Zusammenhang zwischen der Anzahl von Leberflecken, den Sonnenbränden in der Kindheit und dem Auftreten von malignen Melanomen zeigen. Um das Melanomrisiko zu senken, sollten Eltern bei ihren Kindern und Jugendlichen stets auf ausreichenden Sonnenschutz achten.

Sommersprossen und Altersflecken: Auch andere Pigmentflecken stehen in Zusammenhang mit dem Risiko, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch Personen mit stark ausgeprägten Sommersprossen und/oder Altersflecken ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Melanomen haben.

Familiärer Hautkrebs (Melanom)

Sind eine oder mehrere nahe Verwandte bereits an Hautkrebs erkrankt, zum Beispiel Eltern, Geschwister oder Kinder? Dann kann dies darauf hinweisen, dass diese Hautkrebserkrankungen erblich bedingt sind. Erbliche Veranlagungen sind als Risikofaktor für den schwarzen Hautkrebs (Melanom) wissenschaftlich belegt. Etwa 10 von 100 Melanom-Erkrankungen sind auf eine genetische Vorbelastung zurückzuführen:

- In der Regel erkranken die Betroffenen in einem früheren Alter als es sonst für das Melanom typisch wäre.

- Viele erkranken im weiteren Verlauf ihres Lebens auch an weiteren (Haut-)Tumoren.

Das bedeutet: Kinder mit an Melanom erkrankten Blutsverwandten, Mutter, Vater und/oder Geschwister, haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko, ebenfalls später an einem schwarzen Hautkrebs zu erkranken. Sie sollten daher besonders auf ausreichenden UV-Schutz achten, ihre Haut regelmäßig auf Veränderungen prüfen und an der ärztlichen Hautkrebsfrüherkennung teilnehmen. Eine Empfehlung zu einem Gentest für familiären Hautkrebs gibt es nicht.

Zum Weiterlesen

Weitere Informationen zu FAMM finden sich beim Uniklinikum Dresen.

FAMMM-Syndrom: Ein Teil der erblich bedingten Hautkrebs-Erkrankungen steht im Zusammenhang mit dem FAMMM-Syndrom. Das steht für das familiäre atypische Muttermalmelanom-Syndrom. Es ist auch als dysplastisches Nävussyndrom bekannt.

- Wer ist davon betroffen? Das FAMMM-Syndrom liegt vor, wenn jemand mindestens 2 oder mehr nahe Familienangehörige hat, die bereits die Diagnose Melanom haben oder hatten und sie zudem mehrere sogenannte "atypische" Muttermale besitzt.

Sich vor Hautkrebs schützen: Vorbeugung und Früherkennung

Bild: © Monkey Business, Fotolia

Hautkrebs lässt sich nicht sicher verhindern. Trotzdem kann man einiges tun, um sein Risiko für Hautkrebs so klein wie möglich zu halten. Das liegt daran, dass UV-Strahlung der wichtigste Risikofaktor für Hautkrebs ist und man sich vor ihr gut schützen kann. Andere Risikofaktoren hingegen lassen sich nicht beeinflussen, beispielsweise der Hauttyp.

Fachleute empfehlen, sich vor UV-Strahlung zu schützen, um Hautkrebs vorzubeugen. Die wichtigsten UV-Schutzmaßnahmen sind:

- starke Sonne meiden

- Kleidung tragen

- Augen schützen

- Sonnencreme verwenden

- Sonnenbrand meiden

- Babys und Kinder schützen

- Auch im Wasser gut schützen

- über Medikamente informieren

- Lieber auf Sonnenbaden verzichten

- Solarien meiden

- Als Eltern Vorbild für Kinder sein

Für einen besonders wirksamen Sonnenschutz sollten Menschen diese Maßnahmen bestenfalls in absteigender Reihenfolge beachten. Das heißt: vor allem die pralle Sonne meiden und eine Sonnenbrille, eine Kopfbedeckung sowie lichtundurchlässige lange Kleidung tragen. Sonnencreme sollte nicht an erster Stelle stehen. Sie dient lediglich zum Schutz für Hautstellen, die sich nicht anderweitig bedecken lassen.

Wichtig zu wissen: Andere Empfehlungen zur Vorbeugung von Hautkrebs, beispielsweise durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel, gibt es nicht.

Zum Weiterlesen

Umfangreichere Informationen zum Krebsrisiko durch UV-Strahlung und zu geeigneten UV-Schutzmaßnahmen finden Sie in unserem Text Vor UV-Strahlung schützen – Hautkrebs vorbeugen. Dort können Sie auch nachlesen, was es noch beim UV-Schutz zu beachten gibt, unter anderem wie stark die UV-Strahlung ist oder auch was es bei Kindern und Babys zu beachten gilt.

Regelmäßige Kontrollen der Haut: Ein konsequenter Sonnenschutz ersetzt nicht die regelmäßige Kontrolle der Haut auf verdächtige Veränderungen. Fachleute empfehlen:

- die Selbstuntersuchung der Haut.

- die Teilnahme am Hautkrebsscreening.

Beide Maßnahmen sollen helfen, Hautkrebs möglichst frühzeitig zu erkennen und dadurch wirksamer behandeln zu können. Für Erkrankte verbessern sich dabei deutlich die Heilungschancen.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Patientenleitlinien

Das "Leitlinienprogramm Onkologie" der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AMWF) bietet

- eine Gesundheitsleitlinie zur Prävention von Hautkrebs (Stand: 2/2022, abgerufen am 20.01.2025). Hier finden Sie ausführliche Informationen zu dem Risikofaktor UV-Strahlung, sowie Maßnahmen, um das eigene Hautkrebsrisiko zu senken.

- eine Patientenleitlinie “Plattenepithelkarzinom der Haut und Vorstufen” (Stand: 12/2022, abgerufen am 20.01.2025). Hier finden Sie Informationen zu den bekannten Krebsvorstufen für das Plattenepithelkarzinom sowie zum Plattenepithelkarzinom selber.

- eine Patientenleitlinie “Melanom” (Stand: 1/2021, abgerufen am: 20.01.2025). Hier finden Sie ausführliche Informationen zur gutartigen Hautflecken (Muttermalen, Sommersprossen, Alterswarzen) und zum Melanom.

Leitlinien und Fachempfehlungen

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie "Prävention von Hautkrebs", Langversion 2.1, 2021, AWMF Registernummer: 032/052OL (Stand 9/2021, abgerufen am 20.01.2025).

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie "Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut", Langversion 2.01, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL (Stand 12/2022, abgerufen am 20.01.2025).

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms, Langversion 3.3, 2020, AWMF Registernummer: 032/024OL (Stand 7/2020, abgerufen am 20.01.2025).

- S2k-Leitlinie Basalzellkarzinom der Haut (Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V.), Langversion 9.0, Aktualisierung 2023, AWMF Registernummer: 032/021 (Stand 1/2024, abgerufen am 20.01.2025).

- Weitere Leitlinien zum Thema Hautkrebs finden sich auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO, Stichwort: "Leitlinien").

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)

Umfassende Informationen zum Thema Schutz vor UV-Strahlung bietet das Bundesinstitut für Strahlenschutz auf seiner Internetseite. Es informiert auch über die verschiedenen Hauttypen und gibt Informationen zum UV-Index sowie aktuelle Prognosen für Deutschland.

UV-Schutz-Bündnis

Das UV-Schutz-Bündnis ist eine Kooperation verschiedener Gesellschaften, Organisationen und Behörden, darunter auch das Deutsche Krebsforschungszentrum. Ziel des Bündnisses ist, den Schutz der Bevölkerung vor UV-Strahlung zu verbessern. Mehr Informationen bietet die Internetseite des BfS zum UV-Schutz-Bündnis.

Pädagogische Materialien zum Sonnenschutz für Kinder und Jugendliche

Die Kampagne "Clever in Sonne und Schatten" bietet Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern kostenlose Informationsmaterialien zum UV-Schutz für Kinder von der Kita bis zur Grundschule – auch Schülerinnen und Schüler sportbetonter Schulen werden angesprochen.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Informationen für Beschäftigte zum sicheren Umgang mit UV-Strahlung gibt es auf der Internetseite der BAuA zu optischer Strahlung.

Europäischer Kodex zur Krebsbekämpfung

Im aktuellen Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung empfehlen Fachleute, zu viel Sonnenstrahlung, insbesondere bei Kindern, zu vermeiden, auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten und nicht ins Solarium zu gehen. Auf der Internetseite der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO können Sie den Kodex zur Krebsbekämpfung in englischer Sprache einsehen, es gibt aber auch eine deutsche Übersetzung des Kodex.

Weiterführende Informationen und Antworten auf häufige Fragen zum Thema Sonne und UV-Belastung finden Interessierte auf der Internetseite des Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung zu Sonne/UV-Belastung.

Fachartikel (Auswahl)

Burgard B, Schöpe J, Holzschuh I, Schiekofer C, Reichrath S, Stefan W, Pilz S, Ordonez-Mena J, März W, Vogt T, Reichrath J. Solarium Use and Risk for Malignant Melanoma: Meta-analysis and Evidence-based Medicine Systematic Review. Anticancer Res. 2018;38:1187–1199. doi:10.21873/anticanres.12339

Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) Monographie 100D: IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Radiation. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 2012;100(Pt D):7-303.

Lodde, G., Zimmer, L., Livingstone, E. et al. Malignes Melanom. Onkologe 26, 75–90 (2020). doi: 10.1007/s00761-019-00670-z.

Rueegg CS, Stenehjem JS, Egger M, Ghiasvand R, Cho E, Lund E, Weiderpass E, Green AC, Veierød MB. Challenges in assessing the sunscreen-melanoma association. Int J Cancer. 2019;144:2651–2668. doi:10.1002/ijc.31997.