- Die Schilddrüse liegt im vorderen Bereich des Halses. Entsteht dort ein Tumor, handelt es sich meist um ein Schilddrüsenkarzinom.

- Typische Symptome bei Schilddrüsenkrebs sind zum Beispiel Knoten oder Schwellungen im Halsbereich. Möglich sind auch Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Schmerzen.

- Viele Betroffene werden operiert oder mit radioaktiven Medikamenten behandelt, die sich im Tumor anreichern. Die Prognose ist bei den meisten Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsenkrebs gut.

Hinweis

Dieser Text bietet einen allgemeinen Überblick zu Schilddrüsenkrebs. Bei Fragen zu Ihrer individuellen Erkrankungssituation können Sie uns gerne kostenlos kontaktieren.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Schilddrüsenkrebs: Kurz erklärt

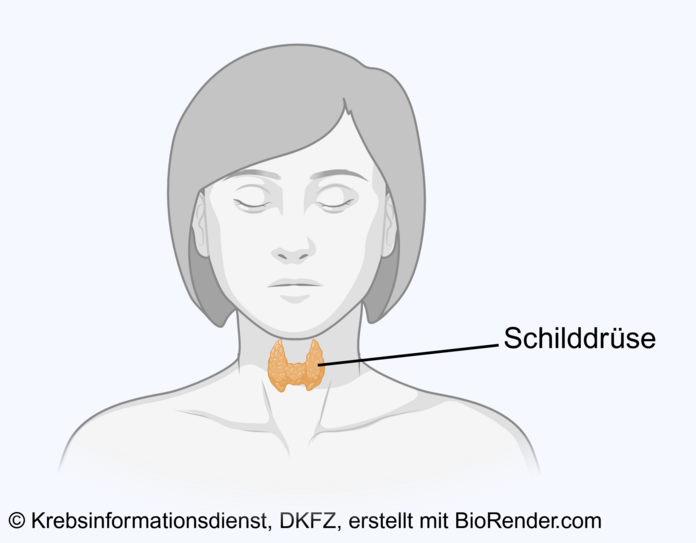

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Schilddrüsenkrebs (Schilddrüsenkarzinom) ist ein seltener, bösartiger Tumor.

Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ, das vor dem Kehlkopf liegt und die Luftröhre halbkreisförmig umfasst. Da die Schilddrüse Hormone produziert, ist sie für viele Stoffwechselvorgänge im Körper wichtig.

Schilddrüsenkrebs kann von verschiedenen Zellarten der Schilddrüse ausgehen.

Meistens geht Schilddrüsenkrebs aus den sogenannten Follikelzellen hervor – dem häufigsten hormonbildenden Zelltyp in der Schilddrüse. Je nachdem, wie stark sich die Zellen verändern, unterscheiden Fachleute verschiedene Arten von Schilddrüsenkrebs:

- Ähneln die Krebszellen unter dem Mikroskop noch sehr stark normalen Schilddrüsenzellen, liegt ein sogenanntes differenziertes Karzinom vor. Das ist am häufigsten. Differenzierte Karzinome können weiter unterteilt werden.

- Haben die Zellen ihre Ähnlichkeit mit normalen Schilddrüsenzellen komplett verloren und verhalten sie sich auch nicht mehr wie diese, sprechen Fachleute von einem undifferenzierten Karzinom. Solche Tumoren werden auch anaplastische Schilddrüsenkarzinome genannt. Sie sind sehr selten.

- Außerdem gibt es sogenannte gering differenzierte Karzinome. Sie liegen von ihrem Aufbau und ihrer Biologie zwischen dem differenzierten und dem anaplastischen Schilddrüsenkarzinom.

Manchmal geht Schilddrüsenkrebs auch von Calcitonin-produzierenden C-Zellen aus: Calcitonin ist ein Hormon, das den Kalziumhaushalt reguliert. Fachleute bezeichnen solche Tumoren als medulläre Schilddrüsenkarzinome oder C-Zell-Karzinome. Sie sind seltener als differenzierte Schilddrüsenkarzinome.

Insgesamt unterscheiden Fachleute verschiedene Hauptgruppen bei Schilddrüsenkrebs:

- das papilläre Schilddrüsenkarzinom (differenziertes Karzinom),

- das follikuläre Schilddrüsenkarzinom (differenziertes Karzinom),

- das onkozytäre Schilddrüsenkarzinom (differenziertes Karzinom, früher auch Hürthle-Zell-Karzinom genannt)

- das medulläre Schilddrüsenkarzinom (C-Zell-Karzinom),

- das gering differenzierte Schilddrüsenkarzinom,

- das anaplastische Schilddrüsenkarzinom (undifferenziertes Karzinom).

Zum Weiterlesen

Wie häufig ist Schilddrüsenkrebs?

Im Jahr 2023 erkrankten in Deutschland etwa 4.500 Frauen und 1.850 Männer an Schilddrüsenkrebs. Im Vergleich zu anderen Krebsarten sind Patientinnen und Patienten etwas jünger: Frauen erkranken im Mittel mit 51 Jahren, bei Männern liegt das mittlere Erkrankungsalter bei 56 Jahren.

Zum Weiterlesen

Mehr zur Häufigkeit von Schilddrüsenkrebs lesen Sie auf der Internetseite des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) des Robert Koch-Instituts (RKI).

Ist Schilddrüsenkrebs heilbar?

Insgesamt haben Betroffene mit Schilddrüsenkrebs eine sehr gute Prognose, vor allem, wenn sie an der häufigsten Form, dem papillären Schilddrüsenkarzinom erkrankt sind. Etwa 9 von 10 Menschen mit differenziertem Schilddrüsenkrebs können geheilt werden. Hinzu kommt, dass Schilddrüsenkrebs häufig in einem frühen Stadium entdeckt wird.

Nur Patientinnen und Patienten mit dem seltenen undifferenzierten/anaplastischen Karzinom haben eine ungünstige Prognose: Diese Tumoren schreiten rasch fort und sprechen schlecht auf Behandlungen an.

Schilddrüsenkrebs: Ursachen und Risikofaktoren

Das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöht sich, wenn schon bei nahen Verwandten Schilddrüsenkarzinome aufgetreten sind. Manche Formen von Schilddrüsenkrebs sind durch sogenannte erbliche Tumorsyndrome bedingt. Hierzu gehört vor allem das selten auftretende medulläre Schilddrüsenkarzinom.

Darüber hinaus ist eine frühere Bestrahlung ein bekannter Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs. Insbesondere im Kindesalter ist die Schilddrüse strahlenempfindlich. Aber auch die Freisetzung von Strahlung bei Reaktorunfällen wie in Tschernobyl oder Fukushima erhöht beispielsweise das Risiko.

Weitere Umweltrisiken sind derzeit nicht sicher belegt. Auch ernährungs- oder lebensstilbezogene Risikofaktoren sind nicht bekannt. Außerdem ist unklar, warum Frauen häufiger betroffen sind als Männer.

In der Vorgeschichte vieler Patienten finden sich Jodmangel und gutartige Schilddrüsenerkrankungen wie der "Kropf" (Struma) und Adenome. Diese Vorerkrankungen steigern das Risiko für Schilddrüsenkarzinome. Möglicherweise haben auch manche Hormone einen Einfluss auf Schilddrüsenkrebs. Diese Zusammenhänge sind aber bisher nicht ausreichend belegt.

Symptome bei Schilddrüsenkrebs

Symptome und Krankheitszeichen bei Schilddrüsenkrebs ergeben sich aus der Lage des Organs im Halsbereich. Dazu gehören:

- Schluckbeschwerden

- Heiserkeit

- Schmerzen im Halsbereich

- chronischer Husten ohne andere Anzeichen eines Infekts wie beispielsweise Schnupfen oder Verschleimung

- ein Knoten oder eine Schwellung auf der Vorderseite des Halses (in der Nähe des Adamsapfels)

- vergrößerte Lymphknoten im Halsbereich

- ein Kloß- und Engegefühl im Hals

- Kurzatmigkeit, Atemnot

Beim anaplastischen Schilddrüsenkarzinom können auch sogenannte B-Symptome auftreten. Das sind eher unspezifische Symptome wie ein unerklärlicher Gewichtsverlust oder Nachtschweiß.

Wichtig zu wissen: Die genannten Symptome können auch durch andere Erkrankungen verursacht werden, vor allem durch einen Infekt. Dennoch ist es wichtig, solche Beschwerden ärztlich abklären zu lassen – insbesondere, wenn sie länger anhalten.

Diagnose Schilddrüsenkrebs: Untersuchungen bei Krebsverdacht

Schilddrüsenknoten (Strumaknoten) sind meistens gutartig. Selten liegt in einer solchen Situation Schilddrüsenkrebs vor.

Das bedeutet: Ist bei Ihnen ein Schilddrüsenknoten aufgefallen, wird die Ärztin oder der Arzt diesen zunächst untersuchen.

Ablauf und Methoden der Schilddrüsenkrebs-Diagnostik

Zu Beginn fragt die Ärztin oder der Arzt nach der Krankheitsgeschichte und klärt mögliche Risikofaktoren und Beschwerden ab. Zusätzlich tastet sie oder er die Schilddrüse und die nahegelegenen Lymphknoten ab.

Bild: © Alexander Raths, Shutterstock

Im Blut einer Patientin oder eines Patienten sind folgende Biomarker wichtig:

- Thyreoidea-stimulierendes Hormon (abgekürzt TSH)

- Calcitonin (auch Kalzitonin geschrieben): Ein stark erhöhter Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass ein medulläres Schilddrüsenkarzinom (C-Zell-Karzinom) vorliegt.

Eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie) gehört zur Standard-Diagnostik bei Verdacht auf Schilddrüsenkrebs. Mit der Ultraschalluntersuchung stellen Ärzte Größe und Beschaffenheit von Schilddrüse und benachbarten Lymphknoten fest. Zusätzlich können sie klären, ob ein Schilddrüsenknoten vorliegt und die Lage und Größe des Knotens bestimmen.

Eine Szintigraphie kann den Stoffwechsel der Schilddrüse bildlich darstellen. Dafür kommen radioaktive Formen der Elemente Jod oder Technetium zum Einsatz: Wenn der Schilddrüsenknoten kein oder nur wenig Jod oder Technetium aufnimmt, sprechen Fachleute auch von hypofunktionellen oder "kalten" Knoten. Von diesen sind nur wenige bösartig, ein Krebsverdacht sollte aber abgeklärt werden.

- Fachleute empfehlen eine Schilddrüsenszintigraphie unabhängig vom TSH-Wert, wenn ein Knoten eine Größe von 1 cm oder mehr hat.

Eine Entnahme von Gewebe (Biopsie) aus der Schilddrüse hilft, sicher zu klären, ob der Knoten gut- oder bösartig ist. Dafür sticht die Ärztin oder der Arzt mit einer sehr dünnen Nadel in den verdächtigen Knoten. Damit saugen sie einzelne Zellen an, die unter dem Mikroskop untersucht werden können. Der Fachbegriff für diese Biopsietechnik lautet "Feinnadelaspirationszytologie".

Weitere Untersuchungen: Wenn sich bei der Biopsie herausstellt, dass Schilddrüsenkrebs vorliegt, planen die Ärzte weitere diagnostische Schritte wie beispielsweise:

- Ultraschalluntersuchung der Halslymphknoten

- Kehlkopfspiegelung zur Beurteilung der Stimmbandbeweglichkeit

Auch weitere bildgebende Verfahren können infrage kommen, beispielsweise eine Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) beziehungsweise eine Positronenemissionstomographie / Computertomographie (PET/CT). Sie eignen sich, um die Ausbreitung des Tumors zu bestimmen und nach möglichen Metastasen zu suchen.

Beim medullären Schilddrüsenkarzinom empfehlen Fachleute eine genetische Untersuchung auf erblichen Krebs. Dabei testen Ärzte an einer Blutprobe, ob eine bestimmte Veränderung im Erbgut vorliegt: das sogenannte RET-Krebsgen (RET ist eine Abkürzung für den englischen Begriff "Rearranged during transfection"). Liegt diese Gen-Veränderung vor, so kann dies möglicherweise für die Therapiewahl wichtig sein.

Behandlung bei Schilddrüsenkrebs

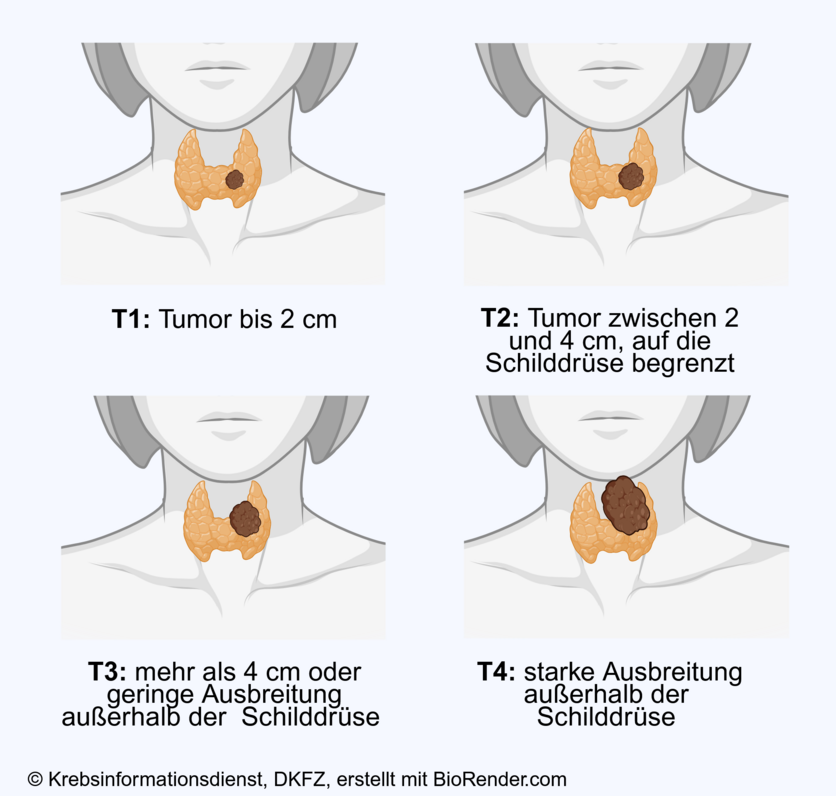

Wie Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsenkrebs behandelt werden, hängt von der Art ihres Tumors ab und davon, wie weit er sich schon ausgedehnt hat. Um die Ausbreitung zu beschreiben, nutzen Ärztinnen und Ärzte die TNM-Klassifikation.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

In der Regel empfehlen die Ärztinnen und Ärzte, den Schilddrüsenkrebs in einer Operation zu entfernen. Für viele Betroffene schließt sich eine Radiojodtherapie an.

Im fortgeschrittenen Stadium oder bei dem seltenen anaplastischen Schilddrüsenkarzinom spielen auch weitere Therapien eine Rolle.

Wohin zur Therapie?

Fachleute empfehlen, dass Patientinnen und Patienten ihren Schilddrüsentumor an einem Zentrum mit viel Erfahrung mit dieser Tumorart behandeln lassen sollten.

Es gibt zertifizierte Zentren für endokrine Malignome, zu denen auch Schilddrüsenkrebs zählt. Betroffene finden ein solches Zentrum über die Suchmaschine OncoMAP. Es ist auch möglich, sich direkt an ein endokrines Tumorzentrum an einem Comprehensive Cancer Center (CCC) oder Onkologischen Spitzenzentrum zu wenden.

Für die operative Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen gibt es zudem durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifizierte Zentren.

Operation bei Schilddrüsenkrebs

Die Operation ist das wichtigste Verfahren zur Behandlung von Betroffenen mit differenziertem Schilddrüsenkarzinom und medullärem Schilddrüsenkrebs. Je nachdem, welche Art vorliegt, unterscheidet sich dabei das operative Vorgehen.

Papilläres Schilddrüsenkarzinom ab 1 cm Größe: In einer solchen Situation entfernen Ärzte die Schilddrüse meist vollständig oder so vollständig wie möglich. Fachleute bezeichnen diese Operation als totale oder fast totale Thyreoidektomie.

Kleine papilläre Tumoren unter 1 cm Größe: Hier brauchen Ärztinnen und Ärzte in der Regel nur den betroffenen Schilddrüsenlappen zu entfernen. Solch eine Operation heißt in der Fachsprache "Lobektomie" oder "Hemithyreoidektomie".

Liegen bestimmte Risikofaktoren vor, empfehlen Fachleute auch bei kleinen Tumoren die Schilddrüse vollständig zu entfernen – zum Beispiel, wenn das papilläre Karzinom familiär gehäuft vorkommt oder in einer aggressiveren Form auftritt.

Follikuläres Schilddrüsenkarzinom: Hier hängt das operative Vorgehen davon ab, wie groß der Tumor ist und ob er invasiv wächst, also beispielsweise in umliegende Blutgefäße eingewachsen ist.

- Ist ein Tumor kleiner als 4 cm und nicht invasiv gewachsen, reicht es in der Regel, nur den befallenen Schilddrüsenlappen zu entfernen.

- Bei größeren oder invasiv wachsenden Tumoren entfernen Ärztinnen und Ärzte die Schilddrüse vollständig (totale Thyreoidektomie). Möglicherweise ist es auch nötig angrenzende Lymphknoten zu entfernen.

Lymphknotenbefall

Bei Verdacht auf einen Lymphknotenbefall entfernen Ärzte auch die Halslymphknoten bei der Operation. Fachleute sprechen bei diesem Verfahren oft von Lymphknotendissektion oder "Neck-Dissection".

Onkozytäres Schilddrüsenkarzinom: Bei dieser Krebsvariante empfehlen Fachleute unabhängig von der Größe des Tumors, die Schilddrüse vollständig zu entfernen. Da häufig auch Lymphknoten befallen sind, entfernen Ärztinnen und Ärzte zudem oftmals vorsorglich auch die Halslymphknoten.

Gering differenziertes Schilddrüsenkarzinom: Diese Art von Schilddrüsenkrebs wächst oft invasiv und hat bei Diagnose oft schon Metastasen gebildet. Wenn möglich, entfernen Ärztinnen und Ärzte auch hier die Schilddrüse und angrenzende Lymphknoten. Das soll verhindern, dass sich der Tumor im Halsbereich weiter ausbreitet.

Medullärer Schilddrüsenkrebs: Da bei dieser Krebsart Krebszellen häufiger an mehreren Stellen in der Schilddrüse vorliegen, entfernen Ärzte die Schilddrüse immer vollständig (totale Thyreoidektomie).

Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom: Ist ein anaplastischer Tumor noch in einem frühen Stadium ohne Metastasen und auf die Schilddrüse begrenzt, versuchen Ärztinnen und Ärzte, ihn möglichst vollständig zu entfernen. Meist schließen sich eine Bestrahlung, eine Chemotherapie oder eine kombinierte Radiochemotherapie an.

Ergänzende Radiojodtherapie

Abhängig von der Art und Ausdehnung des Tumors kann sich bei Betroffenen nach der Operation eine Radiojodtherapie anschließen.

Eine Radiojodtherapie ist eine Art "Bestrahlung von innen" mit radioaktivem Jod. Sie ist besonders bei papillären und follikulären Tumoren möglich, weil differenzierte Schilddrüsenkarzinome Jod speichern und verstoffwechseln. Fachleute empfehlen eine Radiojodtherapie manchmal auch, wenn ein Schilddrüsenkarzinom nur wenig Jod speichert, etwa beim onkozytären oder gering differenzierten Schilddrüsenkarzinom.

Wichtig zu wissen

Bei Betroffenen mit medullärem oder anaplastischem Schilddrüsenkrebs wirkt eine Therapie mit radioaktivem Jod nicht, da diese Tumoren kein Jod speichern.

Ziel der Radiojodtherapie ist es, möglicherweise noch vorhandene Tumorreste zu beseitigen und einem örtlichen Rückfall vorzubeugen. Ärzte können sie in verschiedenen Erkrankungssituation einsetzen: beispielsweise mit dem Ziel der Heilung oder um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern.

Für eine Radiojodtherapie müssen Betroffene wenige Tage im Krankenhaus bleiben. Dass soll verhindern, dass andere Menschen und die Umwelt mit Strahlung belastet werden. Während dieser Zeit sind Patienten abgeschirmt und müssen normalerweise auf Besuche von Angehörigen verzichten. Das radioaktive Jod nehmen Patientinnen und Patienten in der Regel in Kapselform ein.

- Wichtig zu wissen: Eine Radiojodtherapie kann ein ungeborenes Kind schädigen. Deshalb soll eine Schwangerschaft von Patientinnen vor Beginn der Therapie ausgeschlossen werden. Während der Therapie sollten Patientinnen eine Schwangerschaft vermeiden und auch nach der Therapie (für etwa 6 bis 12 Monate).

Zum Weiterlesen

Mehr Informationen finden Sie unter Nuklearmedizin: Durchführung und Nebenwirkungen der Radionuklidtherapie.

Der Verein "Ohne Schilddrüse leben e.V." bietet Wissenswertes rund um die Radiojodtherapie.

Hormontherapie mit L-Thyroxin

Nach einer vollständigen Entfernung der Schilddrüse und anschließender Radiojodtherapie ist im Körper kein funktionsfähiges Schilddrüsengewebe mehr vorhanden. Das bedeutet, dass Betroffene lebenslang Schilddrüsenhormone (L-Thyroxin) als Tabletten einnehmen müssen.

Für die richtige Dosierung bestimmen Ärztinnen und Ärzte den Wert des Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) im Blut. Ziel ist zunächst den TSH-Wert auf den Normalwert einer gesunden Person zu bringen.

Es gibt aber bestimmte Risikofaktoren, bei denen der TSH-Wert unter diesen Normwert gedrückt werden muss. Etwa wenn die betroffene Person Metastasen hat oder wenn die Ärzte den Tumor operativ nicht vollständig entfernen konnten. Denn: TSH kann das Wachstum von noch vorhandenem Schilddrüsentumorgewebe anregen.

Die regelmäßige Kontrolle der Hormontherapie gehört zur Nachsorge.

Weitere Therapien: Wenn die Erkrankung fortschreitet oder bei Metastasen

Schreitet die Erkrankung fort oder streut der Tumor in andere Organe (Fernmetastasen), gibt es verschiedene Optionen zur Behandlung. Bei der Therapieplanung ist es wichtig, die Wünsche und Vorstellungen Betroffener mit einzubeziehen und die Lebensqualität zu berücksichtigen.

Radiojodtherapie: Für manche Patientinnen und Patienten kann erneut eine Radiojodtherapie infrage kommen. Voraussetzung ist unter anderem, dass es sich um ein jodspeicherndes Karzinom handelt. Liegen ein örtlicher Rückfall oder Lymphknotenmetastasen vor, werden die Tumoren vorher operativ entfernt.

Kontrolliertes Abwarten: Bei Patientinnen und Patienten mit stabiler oder langsam fortschreitender Erkrankung ohne Beschwerden beobachten Ärztinnen und Ärzte häufig unter engmaschigen Kontrollen den Krankheitsverlauf. Diese Vorgehensweise bezeichnen Fachleute mit dem englischen Begriff "watchful waiting".

Zielgerichtete Therapie: Bei Patientinnen und Patienten, deren Tumor nicht mehr auf eine Radiojodtherapie anspricht und fortschreitet, kann eine zielgerichtete Therapie infrage kommen. Das gilt auch für Betroffene mit metastasiertem medullären Schilddüsenkrebs, bei denen eine Radiojodtherapie grundsätzlich nicht wirksam ist. Auch für das anaplastische Schilddrüsenkarzinom kommen zielgerichtete Therapien infrage, möglicherweise kombiniert mit einer Immuntherapie.

Metastasen behandeln

Je nach individueller Situation behandeln Ärztinnen und Ärzte gezielt Metastasen – etwa, wenn diese die Lebensqualität einschränken. Welche Möglichkeiten es gibt, lesen Sie in unseren Texten zu Metastasen bei Krebs.

Gibt es weitere Behandlungsverfahren? Gegebenenfalls können auch örtliche Therapieverfahren sinnvoll sein, etwa eine Strahlentherapie oder eine (erneute) Operation. Eine klassische Chemotherapie ist bei Betroffenen mit differenziertem oder medullärem Schilddrüsenkrebs hingegen nur wenig erfolgreich.

Weitere Therapieoptionen beim anaplastischen Schilddrüsenkrebs: Ein anaplastisches Schilddrüsenkarzinom wächst meist aggressiv und schreitet schnell fort, sodass sich Patientinnen und Patienten meist in einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium befinden. Für sie spielen dann neben zielgerichteten Therapien auch weitere Behandlungen wie die Chemotherapie oder Bestrahlungen eine Rolle.

- Die Therapie des anaplastischen Schilddrüsenkarzinoms ist nicht so gut untersucht wie die Therapie der anderen Schilddrüsenkrebs-Formen. Fachleute empfehlen daher, dass sich Betroffene möglichst in klinischen Studien behandeln lassen sollten.

Zum Weiterlesen

Wie eine Krebstherapie abläuft, wie Krebsmedikamente wirken, welche Nebenwirkungen möglich sind und was man dagegen tun kann finden Sie in den folgenden Texten:

- Chemotherapie: Mit Zytostatika gegen Krebs

- Zielgerichtete Krebstherapie: Das Tumorwachstum punktgenau hemmen

- Immunsystem und immuntherapeutische Ansätze in der Krebsmedizin

Möglicherweise kommt für Sie eine klinische Studie infrage. Im folgenden Text finden Sie Informationen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können, ob Sie an einer klinischen Studie teilnehmen möchten:

Nachsorge bei Schilddrüsenkrebs

Nach der Behandlung von Schilddrüsenkrebs sind für Patientinnen und Patienten regelmäßige Nachuntersuchungen wichtig. Diese sollen einen möglichen Rückfall, aber auch Spät- und Langzeitfolgen der Therapie frühzeitig erkennen.

Fachleute empfehlen, die Nachsorge über mindestens 10 Jahre durchzuführen. Die Abstände der Nachsorgetermine orientieren sich daran, wie die Ärztinnen und Ärzte das Rückfallrisiko einschätzen.

Folgende Nachsorge-Untersuchungen kommen auf Betroffene zu:

- körperliche Untersuchung

- Messung der Schilddrüsenhormone, um die Dosierung des Schilddrüsenhormons L-Thyroxin zu überprüfen

Außerdem prüfen Ärztinnen und Ärzte die Funktion der Stimmlippen und fragen nach Beschwerden beim Sprechen, Atmen oder Schlucken.

Abhängig vom individuellen Risiko und der Art von Schilddrüsenkrebs kommen weitere Nachsorge-Untersuchungen hinzu:

- Ultraschalluntersuchung des Halses

- Bestimmung des Tumormarkers Thyreoglobulin

- Radiojod-Ganzkörper-Szintigraphie: zum Nachweis von möglichen jodspeichernden Tumorzellen (abhängig vom Rückfallrisiko)

- Bildgebende Untersuchungen wie die PET-CT, in manchen Situationen auch CT und MRT

- Messung der Tumormarker Kalzitonin und CEA bei Betroffenen mit medullärem Schilddrüsenkrebs

Leben und Alltag mit Schilddrüsenkrebs

Eine vollständige Entfernung der Schilddrüse und eine zusätzliche Radiojodtherapie wirken sich auf den Alltag von Patientinnen und Patienten aus.

- Im Körper gibt es kein funktionsfähiges Schilddrüsengewebe mehr. Daher nehmen Betroffene lebenslang Schilddrüsenhormone als Tabletten ein (L-Thyroxin). Diese Hormontherapie vertragen Patientinnen und Patienten in der Regel gut.

- Eine Radiojodtherapie erhöht das Risiko für eine zweite, vom Schilddrüsenkrebs unabhängige Krebserkrankung geringfügig.

- Auch die Familienplanung kann beeinträchtigt sein:

Bei Männern können hohe Dosen an Radiojod zu einer Abnahme reifer Samenzellen im Sperma führen. Betroffene können vor einer solchen Therapie Spermien einfrieren lassen, um sich einen späteren Kinderwunsch trotz Radiojodtherapie erfüllen zu können.

Bei Frauen können in Abhängigkeit von der Radiojod-Dosis die Wechseljahre früher einsetzen.

Bild: © Kampus Production, Pexels

Auch Folgen der Schilddrüsenkrebs-OP können sich auf das Leben der Betroffen auswirken:

- Wenn die Nebenschilddrüse geschädigt wurde, ist möglicherweise der Kalziumstoffwechsel beeinträchtigt: Dann kann es erforderlich sein, dass Patientinnen oder Patienten regelmäßig Kalzium einnehmen müssen.

- Selten kommt es zu einer Stimmbandlähmung, die sich bei den meisten Betroffenen wieder zurückbildet. Sie kann aber auch dauerhaft bleiben.

Psychosoziale Begleitung: Die Situation, mit einer Krebserkrankung und den möglichen Langzeitfolgen konfrontiert zu werden, kann für Betroffene belastend sein. Die betreuenden Ärztinnen und Ärzte können einschätzen, ob eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll ist und manchmal erste Ansprechpartner nennen.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Schilddrüsenkarzinom, Langversion 1.0, 2025, AWMF Registernummer: 031-056OL (Stand 07/2025, abgerufen am 15.10.2025).

Fachgesellschaften

Ringel MD, Sosa JA, Baloch Z, Bischoff L, Bloom G, Brent GA, Brock PL, Chou R, Flavell RR, Goldner W, Grubbs EG, Haymart M, Larson SM, Leung AM, Osborne J, Ridge JA, Robinson B, Steward DL, Tufano RP, Wirth LJ. 2025 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2025 Aug;35(8):841-985. doi: 10.1177/10507256251363120.

- Die American Thyroid Association veröffentlicht weitere Leitlinien zu Schilddrüsenkarzinomen (in englischer Sprache).

Epidemiologie

Aktuelle statistische Daten zu Schilddrüsenkrebs bietet das Zentrum für Krebsregisterdaten. Eine Zusammenfassung bietet die Broschüre "Krebs in Deutschland" des Deutschen Krebsregister e.V. (DKR; vormals Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V., GEKID) und des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut.

Arzneimittel: Herstellerinformationen, Studien, Nutzenbewertungen

Als Quelle für Aussagen zu Medikamenten hat der Krebsinformationsdienst aktuelle Fachinformationen der Hersteller herangezogen (über www.fachinfo.de für Fachkreise zugänglich). Außerdem greift der Krebsinformationsdienst auf frei zugängliche Informationen zu, wie

- Arzneimittelinformationen in deutschen Datenbanken, vor allem im Arzneimittel-Informationssystem des Bundes PharmNet.Bund.

- aktuelle Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI).

- die englischen Informationen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Zu neueren Arzneimitteln werden als Quelle auch Nutzenbewertungen gemäß § 35a des SGB V herangezogen. Die bisher vorliegenden Berichte sind abrufbar beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) unter dem Stichwort "Projekte & Ergebnisse", dann "Publikationen".

Auch der Gemeinsame Bundessausschuss (G-BA) bietet Informationen zu Arzneimitteln. In der Regel handelt es sich dabei um Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie.

Fachartikel (Auswahl)

Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, Ghossein RA, Juhlin CC, Jung CK, LiVolsi VA, Papotti MG, Sobrinho-Simões M, Tallini G, Mete O. Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. Endocr Pathol. 2022 Mar;33(1):27-63. doi: 10.1007/s12022-022-09707-3.

Boucai L, Zafereo M, Cabanillas ME. Thyroid Cancer: A Review. JAMA. 2024 Feb 6;331(5):425-435. doi: 10.1001/jama.2023.26348.

Castro ME, Cunha LL, Ward LS. Narrative overview of possible preventive measures for differentiated thyroid carcinomas. Heliyon. 2024 Dec 18;11(1):e41284. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e41284.

Führer D, Schmitd KW, Dralle H (2019). Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom – Update 2019. Onkologe 2019 (25):569-572

Fachbücher

DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU et al. (Eds.) WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. Lyon: IARC; 2017:65-143